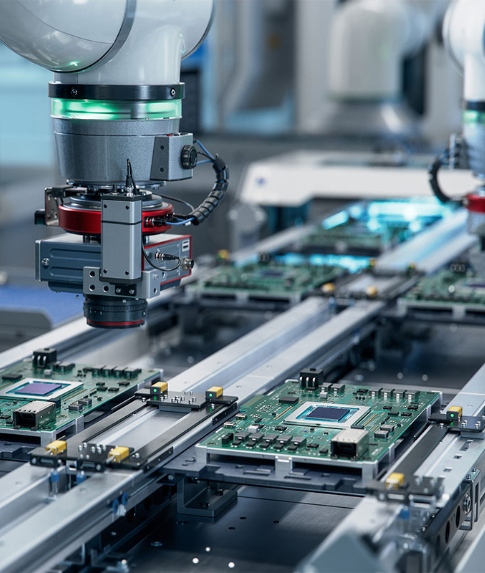

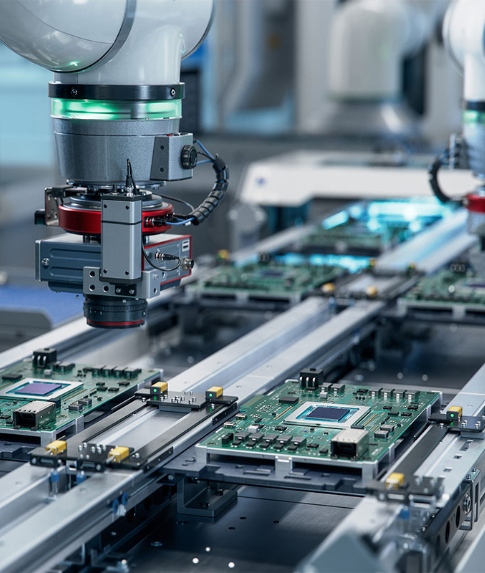

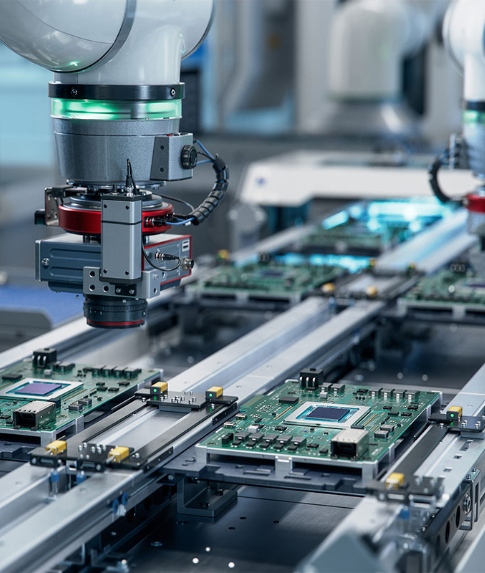

刚性板由FR-4环氧树脂玻璃纤维等材料制成,具有高强度和稳定的机械性能,被广泛应用于消费电子、工业控制等领域。其内部铜箔层通过钻孔、蚀刻形成固定电路,在高温焊接后仍能保持平整度,但缺乏柔性适应复杂空间布局。

挠性板采用聚酰亚胺(PI)等柔性材料,厚度通常小于0.3mm,可根据机械运动需求折叠或弯曲达万次以上。其铜箔电路层通过压延工艺制造,具备轻薄、空间利用率高等特性,但弯曲半径过小可能导致绝缘层疲劳失效。

通过精密设计与多层压合技术,刚挠结合板整合了刚性板与挠性板的优点。刚性区域负责承载高密度元件,挠性段适应动态机械连接,适用于智能手机、航空航天等对空间和可靠性要求极高的场景。其叠层结构需特别优化,防止不同材质的热膨胀系数差异造成分层风险。

二、性能对比分析

|

类型 |

机械强度 |

弯曲寿命 |

导热性能 |

密封性 |

制造成本 |

|

刚性板 |

极高(可承受高强度机械冲击,适合结构支撑场景) |

不适用(刚性材料无法弯曲) |

良好(铜层导热效率高,但整体散热依赖设计) |

差(缝隙易导致湿气侵入) |

中等(工艺成熟,原材料成本低) |

|

挠性板 |

较低(需避免尖锐折角,长期受压易变形) |

极佳(PI基材可承受>10万次弯折,特殊定制可达更高) |

一般(导热系数仅为刚性板的1/3-1/5) |

优秀(无缝隙设计,适用于防水防尘场景) |

较高(需精密涂布和层压工艺) |

|

刚挠板 |

高(刚性区提供支撑,挠性段适应动态应力) |

良好(设计优化后可达10万次以上弯折) |

中等(需通过铜层厚度和导热介质增强散热) |

优秀(结合挠性段密封特性,防护等级可达IP67+) |

高(多层压合与工艺复杂度提升成本) |

1. 空间限制:狭小密闭空间首选挠性板或刚挠板

2. 运动需求:频繁弯折场景优先考虑挠性方案

3. 可靠性要求:军事级产品必须采用刚挠复合设计

4. 成本控制:大批量民用产品倾向传统刚性板

• 可穿戴设备:采用0.2mm厚刚挠结合板连接柔性传感器阵列

• 汽车电子:仪表盘内的多层挠性板实现仪表总成与主控单元的柔性连接

• 医疗传感器:超薄挠性板嵌入体内植入设备,承受数百万次动态应力

五、未来趋势展望

随着5G高频高速传输需求增长,兼具电磁屏蔽性能的刚挠结合板将成为下一代智能硬件的核心载体。新型PI基材研发突破(如高玻璃化转变温度Tg值材料)将推动柔性板耐温性能提升至200℃以上,为汽车电子化升级奠定基础。